目次

BMキャピタルの会社概要

藤田(ふじ)

BM CAPITAL(BMキャピタル)の会社概要をおさらいすると、以下の通り。

| 代表社長 | 森山武利 |

|---|---|

| 会社名 | BM CAPITAL LLC(BMキャピタル合同会社) |

| 住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木7-18-1 |

| 事業目的 | 1.金融商品取引法に基づく有価証券及びデリバティブ取引 2.各種事業への投資 3.有価証券の自己募集 4.経営コンサルティング業務 5.前各号に附帯する一切の業務 |

BMキャピタルについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

金融会社で「合同会社」というのは珍しいですよね。株式会社ではない点に、怪しいと感じるのは私だけではないでしょう。

しかし近年、金融商品の多様化に伴って、ファンドを始めとする金融業者の形態も変化してきています。

BMキャピタルしかり、合同会社の形式を取り運用を行っているファンドも増えてきました。

そこで今回はBMキャピタルを始め、ヘッジファンドが合同会社としてファンドを運用する理由や怪しいと言われる訳まで詳しく解説していきます!

一見怪しい?合同会社とは

日本国内で会社を設立しようとする時、私たちは株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの中から自身にあう会社形態を選びます。

合同会社はその中でも2006年に会社法により生まれた新しい会社形態で、Limited Liability Company(LLC)いう、英語の呼び名でも広く認識されています。

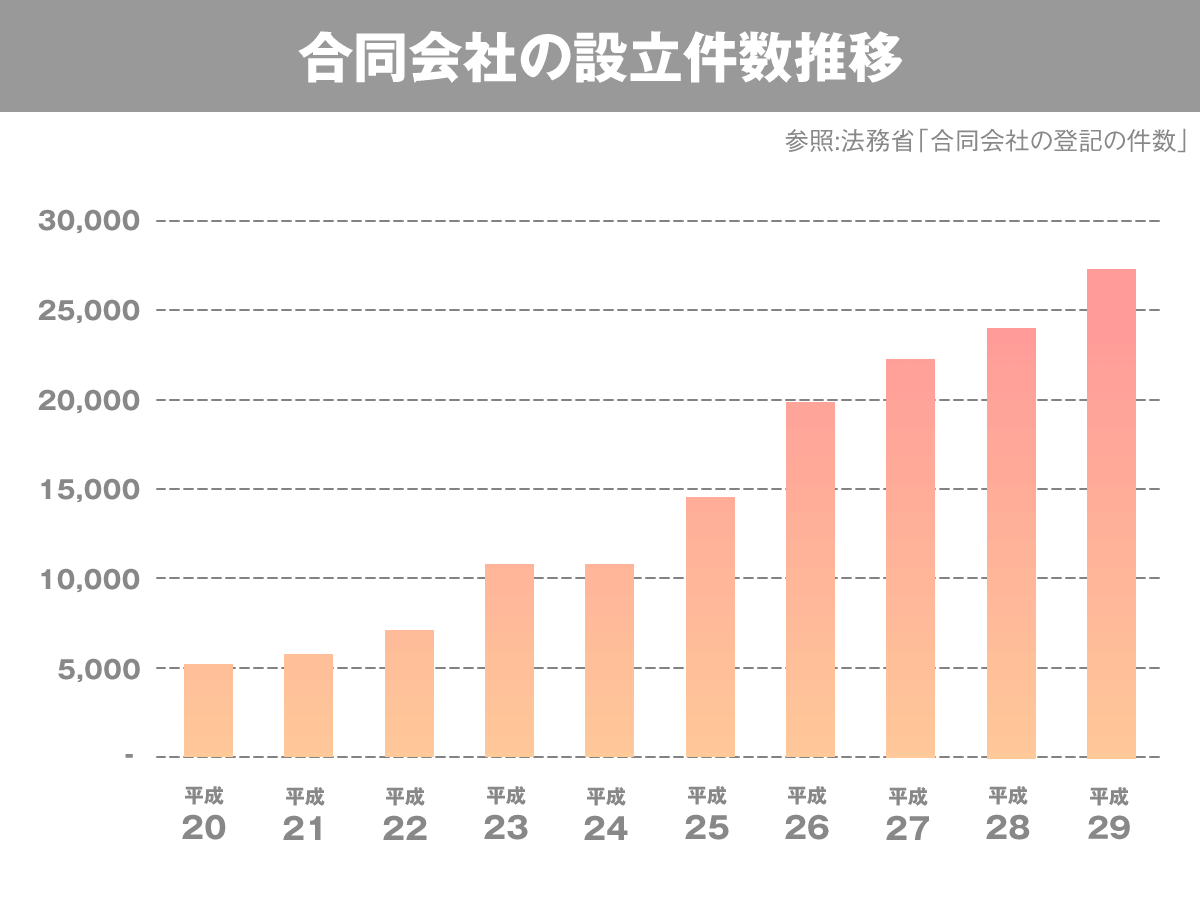

日本の合同会社の登記件数は平成20年は年間6,000件程でしたが、平成29年時点で2万件を突破。

現在では会社設立者の約2割の方が合同会社として会社の設立を行っており、下記のような会社も合同会社の形式を取っています。

- アップルジャパン合同会社

- アマゾンジャパン合同会社

- 合同会社西友

- ユニバーサルミュージック合同会社

- P&Gプレステージ合同会社

特に最近は外資系の会社が日本法人を設立する際に合同会社を採用するケースが増えているようです。

合同会社と株式会社の違い

一般に知られている株式会社と合同会社との大きな違いは、出資者の立場にあります。

株式会社の場合は、出資者は出資のみ、経営者は経営のみとお金を出す人と会社を運営する人は事実上分離しています。

よって、経営における意思決定の際には、別途社外で株主総会を開き、また内部での運用がうまく言っているか監視をする監視役の設置も必須です。

一方合同会社は、出資者と経営者を分離させていません。基本的には出資者を含めた内部の社員で意思決定に関わる全てを完結させることが出来ます。

それでは、年々ニーズが高まる合同会社は、どのような点が経営者に選ばれているのでしょうか。合同会社のメリットについて触れていきます。

合同会社のメリット

企業側が合同会社を採用するメリットは、主に以下3点にあります。

- 会社の設立コストが安く、手続きが簡単

- 自由な組織運用が可能で、運用コストが抑えられる

- 有限責任で、出資者のリスクを最小化できる

何といっても合同会社のメリットはコスト面で有利ということだと思います。

合同会社での会社設立は、株式会社の形式を取るより設立費用だけでも十万円単位で節約が可能。

また出資者と運営者が一致しているため、余分なポジションや機関を設置する必要がなく運用コストを抑えることが出来ます。

さらに、株式会社と同様に合同会社の出資者も出資金以上の負債は追わない点も出資者としては安心ですよね。

しかし、合同会社は株式会社と比較するとまだ知名度・信憑性共に低く、怪しいと疑われやすいようです。

合同会社が怪しいと言われる2つの理由

合同会社が怪しいと疑われる理由として、以下2つが挙げられます。

- 株式会社に比べて信頼性が低く見られがち

- 合同会社では上場ができない

合同会社はまだ歴史が浅い会社形態と言うことで、合同会社の形態自体が一般に浸透しきれていない点で怪しいと疑われてしまうのでしょう。

また合同会社では上場できない為、株式市場で自社ファンドの売買を可能にしたい場合は、株式会社へ形態を変更する必要があります。

上場している会社は、事業内容や社内組織に関する資料を上場申請の際に開示しています。一方合同会社は上場しないので、開示義務も伴いません。この点を不安に感じる方もいるようですね。

それでも前述した通り、某有名企業も合同会社スキームを採用していることから、一概に『合同会社=怪しい』の判断はできないですよね。

合同会社という形態に対して怪しいと感じるのではなく、会社自体への信憑性を疑う方が賢明でしょう。

BMキャピタルのファンドスキーム

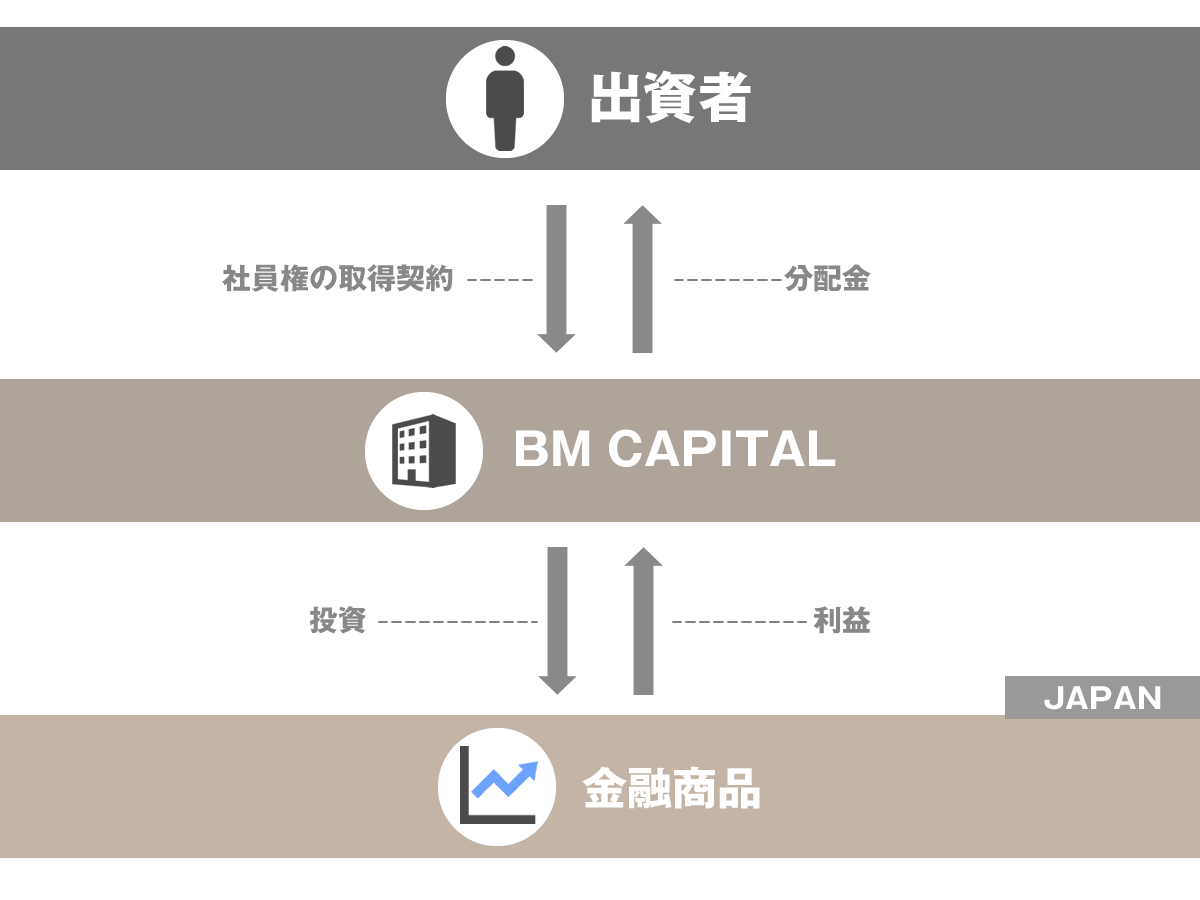

合同会社形式のファンドであるBMキャピタルに投資するということは、合同会社の「社員権」へ出資するという意味合いになります。

ファンドへ出資を行った後は、ファンド会社を構成する社員として、ファンド運用によって上げた収益を配当金として享受することが可能です。

一般的に社員というと、会社の従業員をイメージされる方も多いでしょう。

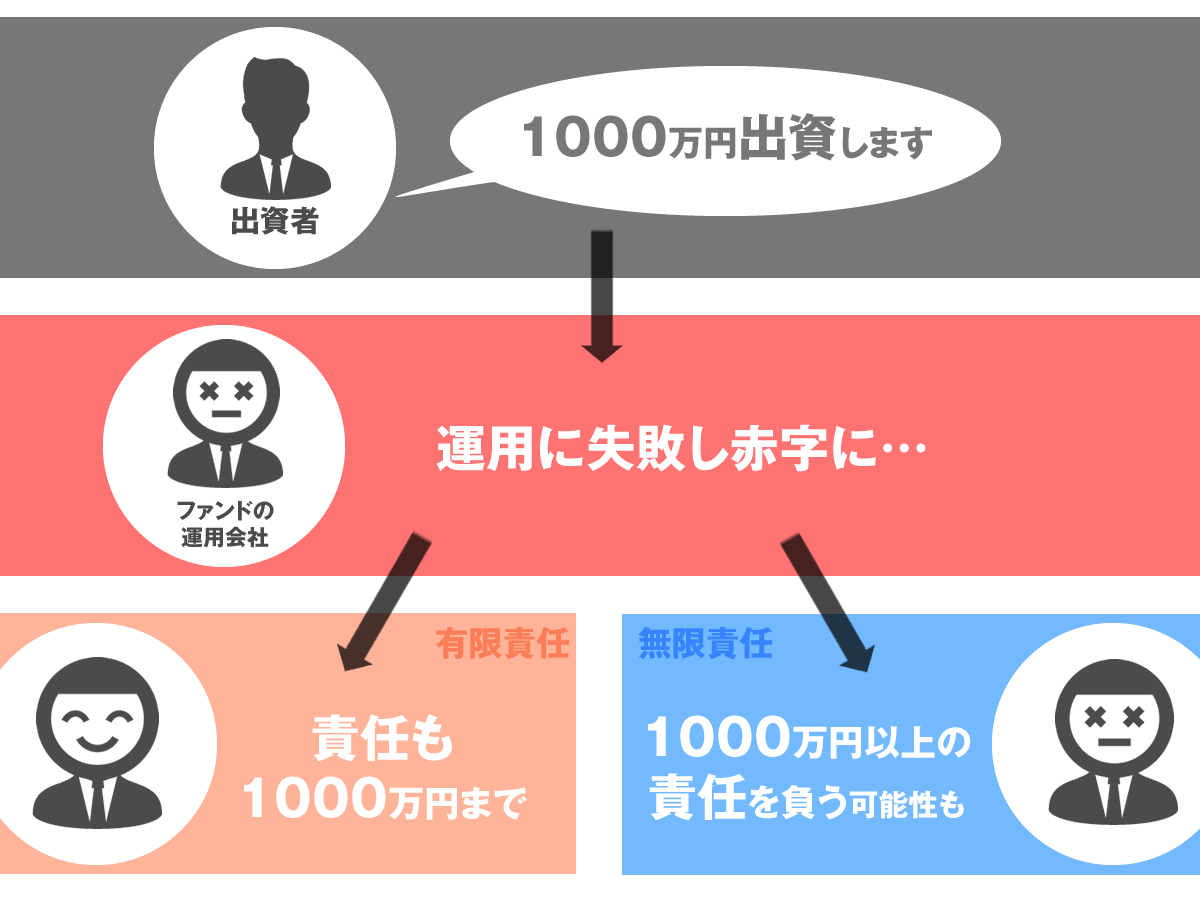

合同会社の社員には有限責任と無限責任があり、ここでの「社員」というのは会社法で定められた合同会社の「有限責任社員」を意味し、実際に会社の運営(=ファンド運用)がうまくいかなくても出資金以上の負債を弁償する義務はありません。

先述したとおり、有限責任に関しては株式会社の株主にも同様に認められております。

合同会社の「社員権」と株式会社の「株主」には立ち位置上の大きな違いはないと言えるでしょう。

BMキャピタルが合同会社を採用する3つの理由

BMキャピタルを始めとする私募ファンドが合同会社形式でファンド運用を行う理由は、【合同会社のメリット】でご説明した点以外にも、以下3点が挙げられます。

- 登録コストの削減

- 投資対象に基本的に制限を受けない

- 多数人から資金を集めることが可能

1つずつご説明しましょう。

1.登録コストの削減

金融商品の販売を行う場合、基本的には金融商品取引業者としての登録が必要となります。

証券会社のホームページを見ると、以下のような登録関係の記載がされていることがほとんどでしょう。

〇〇証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第○号

しかし、金融商品取引業の登録に関しては、条件合わせの土台だけを整えるだけでも一苦労。

- 取締役会、監査役又は委員会設置会社の株式会社であること

- 純資産及び資本金が5000万円以上あること

- 自己資本規制比率120%以上であること

- 規定の人的構成を有すること 等

法規、内部監査担当者の配置など、運用自体には直接関わらない、ファンドとしての体裁を整えるだけでも莫大な費用が発生します。

証券会社のように大々的に広告を打って、一人でも多くの投資者を集めたいと言うのであれば、金融商品取引業の登録は必須です。

しかし、富裕層の口コミベースで回っているBMキャピタルのようなヘッジファンドに関しては、わざわざ莫大なコストかけて登録するより、浮いたコストは投資に回して投資者に還元したほうが効率的という事なのでしょう。

実際、出資者の還元になるべく費用を回すことで、BMキャピタルは年間利回り10%以上を保持できているのかと思います。

2.投資対象に基本的に制限がない

BMキャピタルのような社員権スキームの私募ファンドの場合、基本的に行政の監督や法律に強い縛りを受けることなく、投資者のニーズに合わせた自由な運用が可能です。

金融庁の強い監視下にある投資信託などには使えない、ショートやデリバティブなども必要に応じて活用できるため、マーケットの下落局面でも積極的に利益を狙いに行くことが可能です。

この点はBMキャピタルしかり、ヘッジファンドが高いパフォーマンスを出せる理由の一つと言えますね。

BMキャピタルの実績については別記事でまとめているのでそちらをご覧ください。

3.集客人数に制限がない

ヘッジファンドとして自由な運用を求めるのであれば、私募債(少数の投資家が直接引受する社債)を発行し運用資金を集めることも可能です。

しかし、その場合投資者の受け入れ人数は49人までと少数に限定されてしまいます。

また、1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者等を相手とする私募については、登録義務は課されず、適格機関投資家等特例業務の届出を義務付けています(以下、当該届出をした者を「特例業務届出者」といいます。)。

その点、合同会社の社員権スキームの場合、499人までと比較的多数の投資者の受け入れが可能。

多くの投資者を受け入れられるために、最低投資額も1000万円という少額での設定が可能となっているのです。

BMキャピタルのように、超富裕層以外の一般の個人投資家からの投資も受け入れるファンドにとっては、最適な運用スキームと言えるでしょう。

合同会社ファンドに投資するメリットとデメリット

それでは投資者目線で見て、合同会社のファンドに投資するメリット・デメリットはどこにあるのでしょうか?

初めにメリットから確認してみましょう。

メリット

合同会社のファンドに投資するメリットは、やはり利回りの高さでしょう。

金融商品取引業者が公募や私募で投資家(出資者)を集めると、金融庁への登録が必要です。そのため、毎月の利回りや運用方法などに厳しい規制がかかります。

具体的には運用先の透明性やリスクを取りすぎた投資先ではないかなどを厳しく審査されます。

しかしこのような規制は、合同会社の社員権発行のスキームにはないので、自由な運用を行い、投資者への還元率を高めてくれます。

とは言っても、BMキャピタルのような合同会社ファンドが一切金融庁の監視から外れて、好き勝手に運用できるわけでもありません。

合同会社の社員権スキームに関しては、金融商品取引法上で「みなし有価証券」と呼ばれ、金融商品取引法の登録の例外との理解がされています(金融商品取引法2条8項7号参照)。

金融庁も投資者保護のため時に合同会社ベースのファンドのヒアリングも行っているようで、実際BMキャピタルもファンド運営に問題ないかのヒアリング調査に何度か協力したとのこと。

調査の上、ファンドの運営に問題が合った業者に関しては、財務局のホームページ上にされます。

警告業者検索用データ(エクセル)で検索することが出来るので、ファンドへの投資をお考えの際は確認しておきましょう。

参照:関東財務局 無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告

デメリット

社員権スキームの形式をとる私募ファンドのデメリットを、投資者目線で挙げるなら以下の2点です。

- 税金が二重でかかる

- 悪質ファンドも存在する

ファンド会社の形式は様々あり、例えば有限責任事業組合(LLP)などの方式でファンド運用を行えば「パススルー課税」といい、税金(所得税)は配当金が投資者の手に渡ったときのみに発生します。

その点、合同会社(LLC)であるBMキャピタルの場合は所得税の他に法人税が中引きされ、結果的に二重課税となってしまい、税金面ではお得であるとは言いづらいですね。

面談の際には、税金を引いた後、最終的に投資者の手元にいくら位の利益が残るのか、担当者にしっかりヒアリングしておくべきです。

また、世の中には自由度の高い社員権スキームを利用し、詐欺やポンジスキームを働く悪質なファンドが存在するのも事実です。

実際に投資を行う際には対面での面談を行い、ファンドの連絡先に関しても複数把握しておけると良いですね。

また、ネットを駆使して投資者の体験談などリアルな声を収集することも怠らずに、多方面から判断すべきです。

まとめ

近年、LLC(合同会社)LLP(有限責任事業組合)など、会社のあり方自体が多様化している中、ファンド側も株式会社一択だった時代とは異なり、時代に合わせてファンドの運用母体のあり方を手探りしていると言えますね。

馴染みのなさから「合同会社」と聞くと一見怪しく思えますが、口コミベースで回っているヘッジファンドであるBMキャピタルは社会的イメージを気にする必要もありませんので、運用方法の自由さや、運用会社の経営コストの観点から合理的なファンド形態であると考えられます。

今後、投資者ニーズの多様化により、今までになかった新しい投資形態が増えてくることが予想されます。投資形態が変わっても、投資の基本は自己責任。株式会社だから安心、合同会社だから無条件で効率的とは判断できません。

投資をお考えの方はファンドとの面談を通して、本当に信頼出来るファンドなのかをご自身で判断することが求められてくるでしょう。

また本サイトでは、BMキャピタルへの約5年間の投資経験から得た情報を複数観点からまとめておりますので興味のある方は是非トップページからも気になる記事を読み込んでみてくださいね。

【平均利回り10%以上を継続中】

投資先で迷ったらBMキャピタル

「過去に自分で投資をして失敗したので今度はプロに任せたい」

「ヘッジファンドに出資したいけど、どこがいいのかわからない」

「退職金が入ったので投資に回したい」

上記のような悩みがある方には、日本のヘッジファンド「BMキャピタル」がおすすめです。

- 2013年の運用開始以来、平均年利10%以上を継続中

- 運用開始から10年以上マイナスの年ゼロ

- 直近6年の資産価値は2倍

最低投資額は1000万円(1000万未満も相談可)。比較的出資しやすい金額設定のヘッジファンドです。

より詳しい情報は無料の資料請求や運用相談で聞けます。面談では特に営業されることもないので、まずは話を聞いてみてください。